金桔

金币

威望

贡献

回帖0

精华

在线时间 小时

|

感谢 @刘柯 邀请。

我是研究视觉的,所以我想谈一谈视觉方面的缺陷。很多科学家都有这样的共识,虽然视觉系统已然精密且高效,但是还有这内在缺陷。最大的缺陷就是:在丰富多彩的世界面前,我们的视觉系统处理能力相对薄弱。

因为有着各种处理上限(比如工作记忆上限,处理能力上限;可详见

Haberman & Whitney, 2012; McKeeff, 2007),我们的视觉系统并没有能力一一处理所见的信息,更没有能力一口气处理完眼前的信息(可见我的回答人眼是否存在「视觉频率极限」? - 知乎)。在此,被人再举几个例子。

1、视觉拥挤效益(visual crowding)与视觉处理的极限。

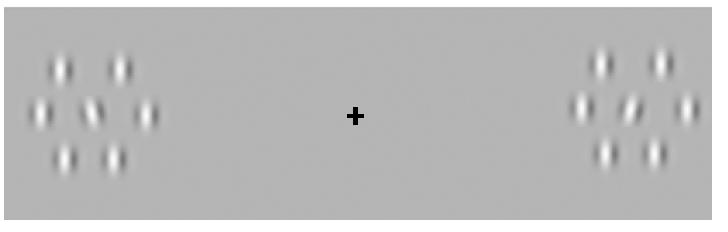

如上图所见,倘若你注视着中间的十字,两边gabor patch群最中间的那个gabor patch的方向就不再那么清晰了。拥挤效应彰显了视觉的极限(Whitney & Levi, 2011);毕竟理想中的视觉系统应该能够用准确清晰的表征来表达每一处的视觉信息。视觉拥挤效益其实也源于视觉体系的极限,我们知道视觉系统中不同地方的神经元感受野不同;根据一部分学者的观点,视觉拥挤效益就是由于在视野外的图像落入同一组感受野(如v4皮层)产生互相干扰。总之,由于互相干扰,我们的extra fovea的视觉总归有那么些模糊。

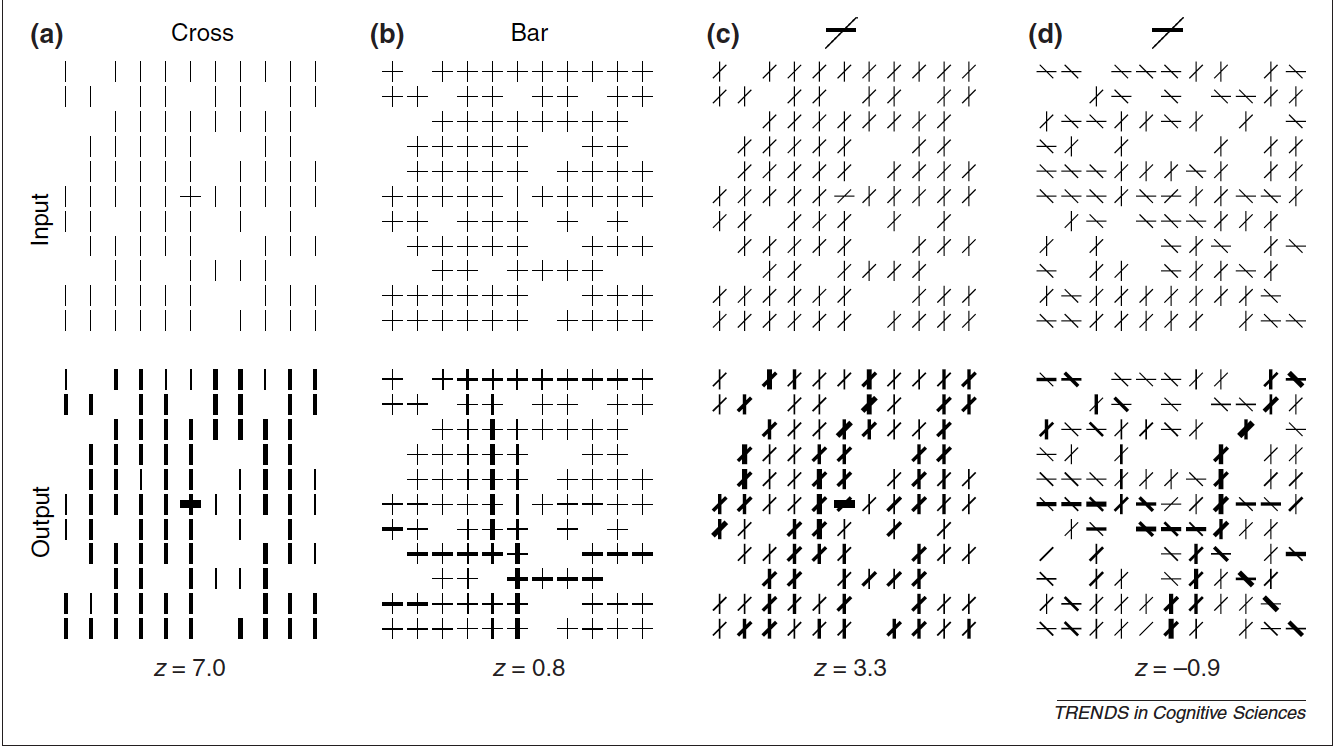

2、显著性分布以及注意力的投放。假设我们回答Anna Treisman的FIT理论中(这个理论有过时之处,不过为了方便讨论拿出来说下),其实大量信息(特征)是能够被较为初级的处理区域加工,但是如果没有注意力分配上去,将各方面特征汇聚为一个表征,我们没法准确识别物体。因此,为了有效利用有限的认知资源,我们会把注意力投放到重要信息上去。从自下而上的角度去看,自然要投放到最显著的东西上去(Li, 2001)。在我之前的一个回答中:大脑是如何做到自动过滤出颜值高的女孩子的? 我提到了显著性,不妨可以看一看。总之,要不是我们没法把每一处信息进行处理,为什么要挑选出重要的来分析呢?

不同环境中,中央的图案有着不同的显著性程度。

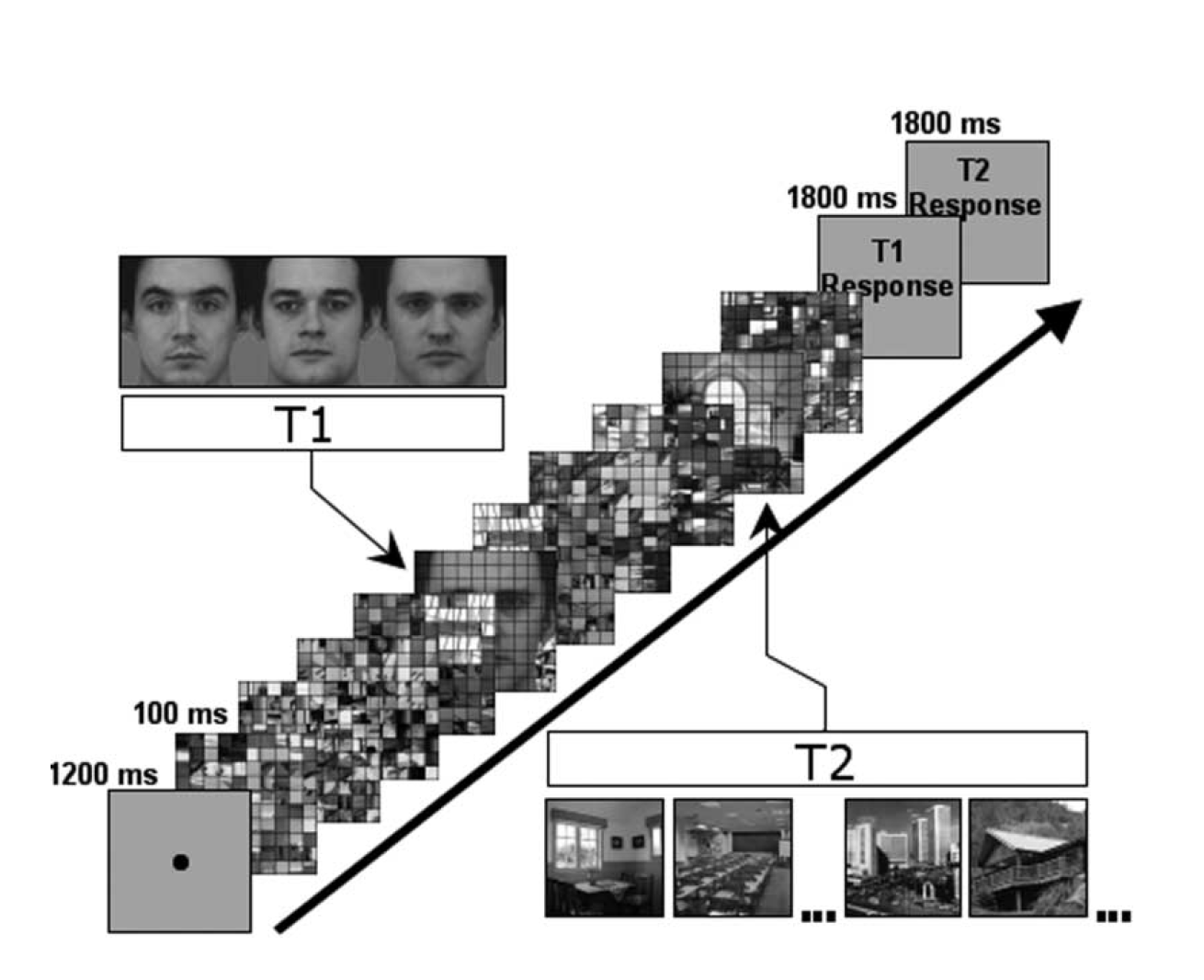

3、注意瞬脱与处理极限。我们不光对同时出现的事物没法一起处理(空间上),也会对先后出现的事物有极限(时间上)。注意瞬脱(attentional blink)就是一个好例子,当有信息接连不断出现的时候,我们对于相隔在500ms之间的两个刺激物识别时会出现障碍:由于处理了前一个刺激物(T1),对于后一个刺激物(T2)的识别会大打折扣。注意瞬脱有可能是源自于高级处理皮层的极限(如额叶,Marois et al., 2004)。

由于需要判断T1位置的面孔,对于T2位置的判断会打折扣。

当然,例子还有很多,总之我们的视觉系统没有我们想象中完美。不过,我们并没有在生活中遇到 ‘眼前事物太多,我的眼睛都要死机了’ 这样的尴尬情况,原因就是我们有各种的方法来穿过视觉处理的瓶颈。比如,我们会用统计算法,把大量冗余信息进行压缩(Haberman & Whitney, 2012),这样要处理的信息就少了几个数量级。还比如我们会利用分配注意力来准确处理重要信息(同时,用视网膜中央凹来处理信息也能有效减少拥挤效应),也就是会用自上而下的加工方式来重点处理重要信息(比如调节下级皮层的gain control)。不过,自上而下加工这种神经机制也会带来其特别的缺陷。毕竟自上而下加工可能源自我们的经验,历史,甚至自己的想法,那么在微观角度(对于他人的面孔认知上)也会有其独特的缺点:由于个人经验,我们的面孔处理皮层会受到高级皮层的反馈,‘扭曲’了对于面孔的认知。

由于我们对于第一印象的记忆又快又难以撼动,很有可能因为媒体失实报道或者特别的经验,我们会对某个人或者一类人(性别、族裔、地域等)产生偏见。这种偏见又会反过来影响我们对于面孔的看法(Stolier & Freeman,2016):很多人会认为黑人往往更男性化,亚裔往往看起来更女性化(Johnson et al., 2012)。这一些偏见,可能会干扰面孔处理皮层,以至于我们真的觉得黑人看起来就那么凶残一些。具体可以参见我的专栏文章外貌的傲慢与偏见 - 知乎专栏。

总之,我们的视觉系统虽然能够反映美轮美奂的世界,但是由于其内在处理限制,无法准确或者忠实地将世界编码到我们的脑海之中。这些缺陷会干扰我们的认知;虽然大脑也有其余方法越过障碍,但是依旧有着内藏的缺陷。夸张点说,美轮美奂的世界,不少是被我们 ‘脑补’ 出来的。

参考文献

Haberman, J., & Whitney, D. (2012). Ensemble perception: Summarizing the scene and broadening the limits of visual processing. From perception to consciousness: Searching with Anne Treisman, 339-349.

Johnson, K. L., Freeman, J. B., & Pauker, K. (2012). Race is gendered: how covarying phenotypes and stereotypes bias sex categorization. Journal of personality and social psychology, 102(1), 116.

Li, Z. (2002). A saliency map in primary visual cortex. Trends in cognitive sciences, 6(1), 9-16.

Marois, R., Yi, D. J., & Chun, M. M. (2004). The neural fate of consciously perceived and missed events in the attentional blink. Neuron, 41(3), 465-472.

McKeeff, T. J., Remus, D. A., & Tong, F. (2007). Temporal limitations in object processing across the human ventral visual pathway. Journal of Neurophysiology, 98(1), 382-393.

Whitney, D., & Levi, D. M. (2011). Visual crowding: A fundamental limit on conscious perception and object recognition. Trends in cognitive sciences, 15(4), 160-168. |

|

/3

/3